猫鱼周刊 vol. 083 扫街友好城市

编辑

关于本刊

这是猫鱼周刊的第 84 期,本系列每周日更新,主要内容为每周收集内容的分享,同时发布在

博客:阿猫的博客-猫鱼周刊

RSS:猫鱼周刊

邮件订阅:猫鱼周刊

微信公众号:猫兄的和谐号列车

头条

距离上次出门拍照又有一个多月了,这周还是没有头图,实在是有点苦恼。上次大芬油画村多少有点「诈骗」,坐一个小时地铁过去,看一个城中村,而且深圳就不乏这种虚无的「打卡点」。

下周五是 1024,「程序员节」,这里祝各位程序员读者节日快乐,bug--。

这周有一篇「产出」,这篇文章的来历有点神奇:在大概一年前,我因为做剪辑相关的工作,接触到了 FFmpeg 以及硬件加速相关的东西,在中文搜索结果里没什么人提到,有的文章也比较旧,只考虑到了 Intel 的 qsv 和 Nvidia 的 NVENC,没有 AMD 的 amf 和 Apple 的 VideoToolbox,正好当时折腾这个能适应不同平台自动启用硬件加速的功能,所以在博客的写作列表上列了。结果这篇文章一咕再咕,直到最近这个项目重新捡起来,于是我尝试用 Claude Code 结合我的代码库,帮我写成了这篇文章「FFmpeg 硬件加速小记」。

我在文章开头标明了「本文有 AI 参与编写」,之所以不说「由 AI 生成」,是因为文章的核心思路、代码都是以「我」为主导,是我自己思考得出的。

这种创作方式还挺有意思,因为很多时候在写完某个功能之后,会有很强的欲望想分享自己实现的方案,但是重新总结形成文字又是很消耗精力的过程(所以这篇才会被我拖了接近一年)。提供思路(文章大纲和代码),让 AI 代劳文字组织的过程,至少能形成一篇像模像样的文章。这跟「由 AI 生成」最大的区别就是,如果你让 AI 「写一篇 ffmpeg 硬件加速的文章」,这是没有你的功劳的。

文章

我为什么厌恶 Sora?

一共是两篇文章,分别从创作者和受众的角度评价 AIGC。有些观点很耐人寻味:

快消层面的内容或许将会被 AI 完全替代,而深度哲思的部分仍然(暂时)归人类所有。

AI 替代的不一定是所有创作者,但一定会替代的是不再愿意创作的创作者。

重新理解 AI 的功能性,它是放大器,而人可以作为源头,只要源头保持流动性,AI 就无法彻底取代你。

他的思考很有深度,感兴趣可以看看原文。

在「受众」这一块,我每周大概会读到上百篇有长有短的文章,但是我从来不用 AI 去做什么「摘要」之类的事情,其实摘要在筛选「有兴趣的引发思考的」上有种多此一举,我往往在打开网页,看完标题和首段或者大致扫过整篇文章的结构之后,我就有定夺我是否感兴趣看完(参考Yay or Nay)。「节约时间」的论点其实不太成立,读完一篇表达流畅的文章通常也只需要几分钟,比起作者创作的数十分钟至数小时、数天来说算是一种基本的尊重。

作为「创作者」,我的核心原则是「原创性」,我始终觉得 AI 无法提出真正「原创」的东西。但是在创作的时候是否应该使用 AI,或者说使用 AI 辅助创作是否会失去这种「原创性」,我觉得没有简单直接的答案。在头条的例子中,我其实做了大多数原创的检索和思考,这跟简单让 AI 「写一篇 ffmpeg 硬件加速的文章」是不一样的。

背包三年,我的旅行装备清单

很喜欢这种「好物推荐」类型的文章,当然这种类型已经被各种商单泛滥,所以看到这种认真在推荐的会觉得更有意思。

我之前也考虑过在周刊中加一个好物推荐的栏目,不过不是每周都会购物,写集合的文章我又懒得写,所以偶尔买到好的东西我会在「想法」的地方推荐一下(例如Quote/0、CyberBrick、拓竹 P1SC等)。

衣服这块我觉得值得提一下。有些户外的面料,不在意搭配的话其实日常穿也很合适,舒适度和实用性比传统的材料好得多。我现在日常穿迪卡侬的速干 T 恤,虽然说是「运动装」,干爽透气以及轻盈有弹性的面料,非常适合广东炎热潮湿的天气,穿着上班、健身都适合。

揽物日志 Vol.7

家居向的「好物推荐」。收拾、装饰家里真的是一个时不时做一下很舒服很解压的事情。

AI 编程在七猫的实践

AI 编程落地业务开发的探索与实践

AI 代码评审在七猫的实践

AI 时代的 Code Review 最佳实践

一共有好几篇文章,合在一块说了。感觉这个技术团队非常有意思,很鼓励成员去探索 AI 编程的用法,而且很注重分享。

我在公司跟同事分享过这几篇文章,有一个很有意思的反应:「他们真的落地了吗」。背景是类似的东西(例如 AI Code Review)我在 2023 年就搞过,反正在我公司的环境,这个事情最终没有推行下去,从人的角度来说好像技术同事没有很拥抱 AI,从公司的角度这件事不见得有「价值」。所以这几篇文章让我觉得七猫这家公司的技术团队还是很有「工程师文化」,会鼓励成员去做一些「技术上很酷」的事情。

话说回来,AI Code Review 这件事,当时遇到的一些瑕疵(例如行号的识别、nit(可改可不改) 的把握等),居然到 2025 年,模型更新了两三代还是存在。

想法

扫街友好城市

接着头条的话题。我比较喜欢「扫街」,我是很典型的 i 人,在街上游荡,捕捉一些小小的美好,是我比较喜欢的摄影风格。深圳这个城市就不是很友好,这个城市主要以「石屎森林」为主,缺乏自然风光(其实也有比较好的海边),最重要的是没什么文化沉淀、没什么多样性。

我觉得要提「扫街友好」,首先是香港。住在深圳,这算是最快到达能看到「异域风光」的地方,路牌、街景等等都跟国内有很鲜明的对比。文化沉淀就是,有一种很独特的风格,如果非要我概括的话,就是老旧和时尚毫不违和地融合,优雅又整洁。香港总会给人一种很旧的感觉,有很多东西从上个世纪一直沿用到现在,例如一些用语、标牌的设计等等,尤其是很多街道和建筑实际已经建成上百年仍未变更。另一方面这里的多样性也很足,一条路上可以有佛教寺庙、清真寺和教堂,路上有各色人种人来人往,这种景象在国内真的很少见。所以在这里做「人文摄影」会很有意思,我每次去香港都能拍很多照片。

再有就是广州。这是我土生土长的地方,所以说实话有一点点特殊加成。广州跟深圳最大的不同是有很多古迹,老城区很多地方都还是十几、甚至几十年前的样子,跟千篇一律的现代城市有很大反差。

还有一点是,香港和广州有这种景色的地方很多。例如在香港你可以深度去逛旺角、九龙、中环、坚尼地城、赤柱,在广州你可以逛公园前、东山口、上下九,每个地方都有不一样的景色。而在深圳,来来去去就是各种名字不一样但实际差不多的公园和商场。

当然,这几个地方只是我常去/熟悉的,不代表其他地方就不好。我之前去过潮州,有很多古迹,除了一些步行街以外商业化味道也不是很重,也算很出片。但是像长沙,城市的商业化味道就很重,到处是网红打卡点,但打卡这件事情本来就很千篇一律,反而是让我觉得有点反感(见城市旅游就是打卡吗?)。

也欢迎各位推荐一些深圳或者周边适合扫街的地方,真的很久没碰相机了。

项目

linearmouse

用来分别设置鼠标和触控板滚动方向的工具。

macOS 这点真的非常蛋疼,多数人鼠标的习惯是滚轮向上、内容往下,而触控板的逻辑是「自然滚动」,即往上滑动、内容往下。其实这两种逻辑都是合理的,有点像游戏中是否需要反转输入方向的问题(感兴趣可以看这篇文章),只是多数人是先从 PC(Windows)学习使用电脑,也自然而然习惯对应的鼠标操控逻辑。

如果你是用的是罗技的鼠标,可以用自带的 Logi Options+ 设置鼠标滚动的方向,不需要这些软件。

Mos

也是一个类似的软件,除了可以单独设置鼠标和触控板滚动方向以外,还有平滑的功能,对习惯用触控板的人来说,临时使用鼠标的滚动体验会舒服很多。

minimind

从零开始训练自己的超小语言模型。比较有意思的动手教程,完全开源免费,写得也很详细有深度。

工具/网站

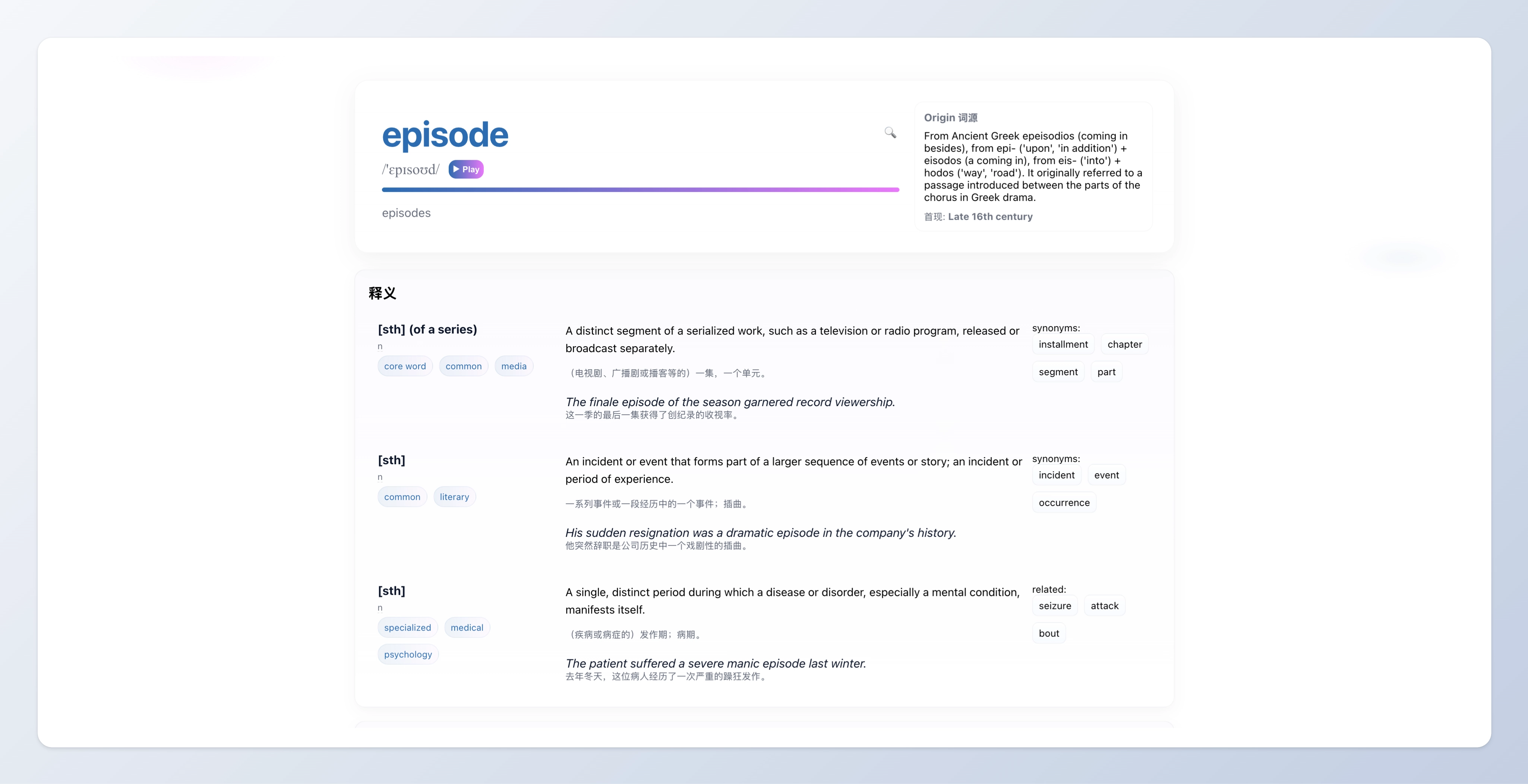

LLM 驱动的词典

我觉得比传统词典更加「生动活泼」,具体的可以看作者的文章。

最后

本周刊已在 GitHub 开源,欢迎 star。同时,如果你有好的内容,也欢迎投稿。如果你觉得周刊的内容不错,可以分享给你的朋友,让更多人了解到好的内容,对我也是一种认可和鼓励。(或许你也可以请我喝杯咖啡)

另外,我建了一个交流群,欢迎入群讨论或反馈,可以通过文章头部的联系邮箱私信我获得入群方式。

- 4

- 1

-

赞助

微信赞赏码

微信赞赏码

-

分享