猫鱼周刊 vol. 079 工作中应该摆烂吗?

编辑

关于本刊

这是猫鱼周刊的第 80 期,本系列每周日更新,主要内容为每周收集内容的分享,同时发布在

博客:阿猫的博客-猫鱼周刊

RSS:猫鱼周刊

邮件订阅:猫鱼周刊

微信公众号:猫兄的和谐号列车

头条

一旧很有质感的云,蓝色的天加上傍晚时分金黄色的阳光,让它显得更有层次感。

上周周刊停了一周,一个是因为周末回去广州了没带电脑,二是因为之前提到过的健康问题去复诊折腾了两天,检查结果有点令人担忧(虽然结果最后发现虚惊一场),所以搞得有点心神不宁。Anyway,现在一切都好。

这周产出了一篇 TIL 文章 通过 git pre-commit hook 防止误提交二进制文件,解决了我开发 Golang 时候的一个很头疼的问题。

文章

接手,而不是「接锅」

这篇文章一定程度上解开了我工作中很大的一个心结。

第二个点是我近期在工作中反复遇到的心态:「既然环境中有一个或几个人做得不好,我们是不是就不用正常做事了?」

换成更直白的话就是:「为什么他做得那么差你不去管,反而来要求我?」

...

当然,很多人并非不愿意对自己提高要求,他们的真实想法更可能是:「我可以继续保持高标准的产出,但你不能继续留着那些低素质的同事,这让我心理不平衡。」

这就是我平常很内耗的地方:我总是接手一些烂摊子,一些质量很差的代码,一些四处漏风的系统,在此同时你的同事还在往里添屎。在日常工作中我更多内耗的点就是,原来已经这么烂了,大家都在里面拉屎,那我要不要重构,还是说像别人一样交付需求就行了?

如果一个高素质的人,常常以「我已经做得很好了,你应该去要求别人」作为自己的退路,那么时间长了,他就和他口中那些低素质的人别无二致了。

...

而作为个人,我们也需要理解,我们不能拿要求自己的标准来要求世界上的每一个人。责任和分工各有不同,我们只需要专注于让自己变得越来越好。对于那些持续保持在较差水准的人,过度投射我们的关注,其实是对自己最大的不尊重。

这段话真的解开了我的心结。不可否认在领导层面这是很成功的 PUA,但讲得确实在理。

在任务栏中显示秒数会更耗电吗?

LTT Labs 的文章。LTT Labs 是 LMG(Linus Media Group) 一个比较新的业务,主要做外设、电源之类的评测,也会有一些技术分析的文章。

他们做了两次实验,第一次的结果是显示秒数续航更短,符合大家的认知;但第二次的结果就完全相反。最后他们得出的结论是,开关与否,对日常使用的续航没太大的影响。

他们网站上还有一些很有意思的文章,例如近期对 Switch 2 Dock 的分析等。这个频道我关注了可能有十年了,在除了装机、评测硬件之外还能给观众持续带来新鲜感,这个问题很难,但是他们似乎解决得很好。

记录一下 AI 在医疗领域应用的实际体验

作者分享了对「AI 报告解读」以及相关经历,表达了对这个功能的赞赏。

作为过来人我对这种功能表示非常质疑,我觉得在一些情况下,连人类医生在没有足够的上下文的情况下,都无法作出准确的判断,何况是 AI。

以我自己的经历来说,我在检查发现结节之后就多次咨询 AI,向它提供了足够多且准确的病情描述和检查结果,其实大多数情况下它给出的结果都是「足够准确」的,但是有些确实引起了我不必要的焦虑,例如在术后以及碘治疗后 tg 结果的解读,它认为数值过高,可能还有癌细胞残留,而医生解释道碘治疗后相关细胞破坏会导致大量释放 tg,需要一定时间内才会下降,要观察半年左右。事后再看,虽然当时 AI 也有提到过类似的点,但是我一点都没看进去,这就是 AI 的坏处,模棱两可的说法会让你产生恐慌。

这个错其实人类也会犯,上周我在核医学科复诊时,医生根据 PET/CT 、SPECT/CT、B 超以及甲功甲免的结果,认为「不能排除淋巴结转移」;而甲乳外科的医生在考虑了全部病史、检查结果之后,认为 tg 结果是下降中,而且淋巴结的形态正常,可以继续观察。

我觉得在医疗方面 AI 的切入点不应该是「解读」或者「诊断」。单一的检查结果在临床上很多时候没有决定性的意义,一般都需要结合多项检查结果、病史等等才有意义,这也是多数检查报告里会提到「请结合临床」的原因。医疗 AI 应该更加注重「确定性」的东西,不要吐模棱两可的话。面向患者这是增加恐慌的不必要精神负担;同时容易让患者在问诊过程中对医生产生质疑,例如「AI 说 xxx」,有点像以前的「百度说 xxx」,对医患关系也是不健康的。面向医生则可能是更大的问题,医生能否保持自己的独立判断和思考(在编程方面我就对 AI 形成了很大的依赖),这对患者来说是很关键的。

但是它可以起到「科普」的作用,例如解释清楚对应指标有什么含义,某项治疗的原理是什么、某种疾病的常见治疗方案和预后等等,可以在问诊前就让患者和医生构建一个比较好的沟通基础,这样的意义会更大。

Atlassian 收购了 The Browser Company

一则小新闻,Atlassian 收购了 Arc 和 Dia。主要想谈谈我对 AI + 浏览器的想法。

我觉得我不需要一个 AI 为主的浏览器,浏览器还是原来的浏览器,只需要有一些插件有 AI 的功能。就像现在很多 AI IDE 意识到的那样,围绕 AI 从头再造一个编辑器是没有意义的,在 vscode 上提供一个好用的插件,深度集成就好,更甚者像 Claude Code 这样提供一个 CLI 就行。之前就提过一个类似的观点:

绝大部分 AI 不是一个产品,只是一个功能。

Dia 就走了这么一个弯路,它重新做了一个浏览器,虽然内核还是用的 Chromium (现在几乎没有人能离开 chromium 做浏览器了),但是完全没有继承 Arc 的很多功能,最喜欢的侧边栏没有,也没有办法 pin 页面(只有原始的收藏夹)。在「浏览器」这个功能上,远没有没有达到前任 Arc 的水平,甚至可以说没有到及格线。

不可否认事实上 AI 正在取代搜索引擎成为互联网的入口。但是我算是比较守旧的人,我还是喜欢自己搜索。我使用过 Google 自己的 AI、各种联网、MCP 等等,体验真的不尽人意。AI 没法解决的问题一是幻觉,二是对内容来源的筛选。互联网上有大量 SEO 很好的垃圾内容,例如内容农场,或者是像 CSDN、掘金这类用 AI 生成 SEO 内容的,尽管你可以用过滤列表解决内容农场的问题,但没法让 AI 判断文章质量再去判断是否采信。

Atlassian 这家公司也很有意思,除了大家也许熟知的 Jira、Confluence、BitBucket、Trello 等,还冠名了一支 F1 车队 Atlassian Williams Racing(就是大名鼎鼎、祖上阔过的威队)。

北航软件工程小记:用 Rust 开发「风行旅途」

作者分享了他在「软件工程基础」课程上组队开发大作业的经历和体会。

我觉得算得上是很成功的大学教育,而且作者本身也非常值得敬佩。我读书的时候,所谓大作业几乎就是实现几个很简单的功能,只要求有前后端,有个管理后台,演示的时候能走完流程,就算 ok。作者这个课程还要求了微服务、单元测试、CI/CD、测试这些知识点和流程,不清楚课程中老师或者助教有没有详细讲解,还是要求学生自己探索,不管怎么样这课程质量真的很好。

我记得我的学校几乎没有工作中用得上的课程,有门课程还在讲 IBM 一个停止更新了很多年的消息中间件,也从来不提微服务、CI/CD、git 这些东西,就把课本上的基础知识讲一遍。大作业的体验更是噩梦,总有人组队就是抱大腿不干活,不写代码,不写报告,让他做个 ppt 都要推脱。也许学校之间的差异就在这里。

「极客死亡计划」的设计哲学

我很喜欢的一个博客,作者分享了他对博客设计的一些想法。上期我刚说完很喜欢博客的字体和排版,以及那个返回顶部的交互,刚好这周作者就分享了更多的设计的细节,真巧!

我时不时也对博客进行一些装修,但由于我使用的是开源的博客软件,所以可以自定义的部分就相对少一点。现在的主题阅读体验还算不错,所以更多时候我会花时间精力在博客的内容上。

想法

Claude Pro 订阅

上面说过,我对 AI 编程其实产生了比较大的依赖。不是我不会写,单纯是不想写,明明动动嘴就可以做完的事真没必要自己动手。然而上周好像出现大规模封号的问题,在用的中转变得不可用了,所以找了一些替代方案。

在用的中转给出的方案是更贵一档的「头等舱拼车套餐」,我没去询价,感觉不会很值。最显而易见的方案则是其他类似的中转,在论坛里看到一篇不错的帖子评测了一些中转商家,感兴趣也可以看一下。我没再找中转的原因一是因为不可用的原因和情况是普遍的,换个商家估计情况也差不多;二是帖子里一些中转商家会往里掺东西,获得不了完全和原生一致的体验;三是现在有三个月五折的活动,Claude Pro 只要 $10。

用官方的服务主要是两个难点,一个是封号,另一个是付款。封号这点太难受了,我之前用的 OpenAI 账号和 Anthropic 账号已经都被封了,原因要么是付款的卡段一起被连坐,要么就是不小心用了国内的 IP 访问,申诉也没用,甚至 OpenAI 上次有几刀的余额也没有退款。付款这点也很蛋疼,只能用虚拟信用卡或者国外银行卡(港卡也不行),前者入金还比较麻烦,也不保证什么时候就跑路/被连坐了;又或者去买美区的礼品卡,通过苹果订阅。

简单分享一下我现在的方案,也许后面会写一两篇文章详细介绍,大概就是:

- 用新的邮箱注册 Claude 账号

- 绑定 SafePal 的 U 卡支付

- Stash 开启增强模式,保证 CLI 也走代理

总之订阅之后稳定使用了两三天,暂时还没有出问题。

你可以通过这个链接 https://claude.ai/acquired 订阅 Claude Pro,可以有三个月五折。上面提到的 SafePal 可以通过我的 aff 链接 注册,可以获得积分,后续有费率优惠。另外现在也有活动,花 $5 运费,即可免费获得一个硬件钱包。

也谈谈信息焦虑

上期聊过,我对文章有一个 Yay/Nay 的标准,虽然通过自订的信息流,已经把我要看的内容限制在了一个比较合理的范围,但其实我的浏览器里还是会堆积一大堆标签页,每次都在想「等我有更多精力专心去读的时候再看」或者「我想深度去读一下这篇文章」,结果就在那里放到被自动关掉。

Nay 会导致我看两眼就关掉文章,而 Yay 会让我看完之后再回味,或者放到周刊里推荐。

虽然之前提到过,写周刊不会对我产生很大的创作压力,这反而是一种表达渠道和很有满足感的事情,但消化这些信息源确实一定程度上对我产生了一点认知压力。上周提到的「个人偏好引擎」是我一个比较想探索的方向,目前我的筛选很大程度上只是根据标题和打开页面后的初印象,内容本身是否值得我深度去读,则需要消耗实际的时间精力去判断。

另外一个想法是,我现在信息的来源(RSS、各种网站等)、收藏(Karakeep)、整理输出(博客)其实是分离的,我有点想在上面的「个人偏好引擎」中整合一下 RSS 和收藏的功能,让它变成一个「个人信息源」集合的地方。

这块的想法其实还比较凌乱,但是「个人偏好引擎」这块倒是已经新建文件夹在开发了,如果你有想法,不妨通过评论或者邮件跟我交流。

项目

ccstatusline

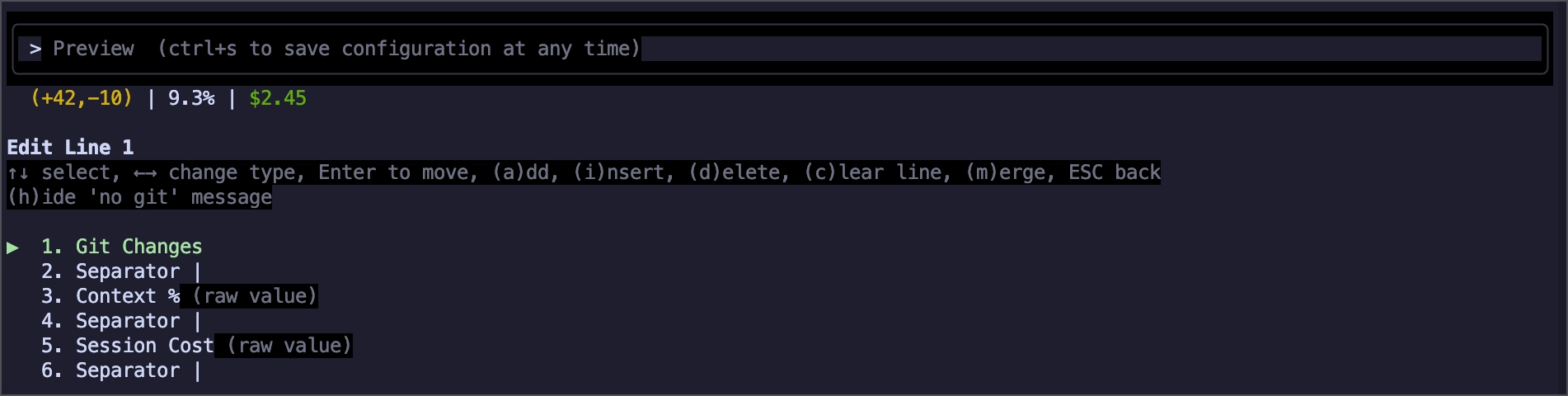

一个方便自定义 Claude Code 的 statusline 的工具。我目前的配置如下图:

其实主要有用的是中间的上下文使用率,方便去判断什么时候应该执行 /compact 。

ccusage

Claude Code 的用量统计,通过本地的文件+在线更新的价格,输出报表。

这个其实主要起一个情绪价值的作用,正常情况下,我每天大概消耗 $5 左右的 token,Claude Pro 订阅一个月才 $20(现在优惠三个月 $10),血赚!

工具/网站

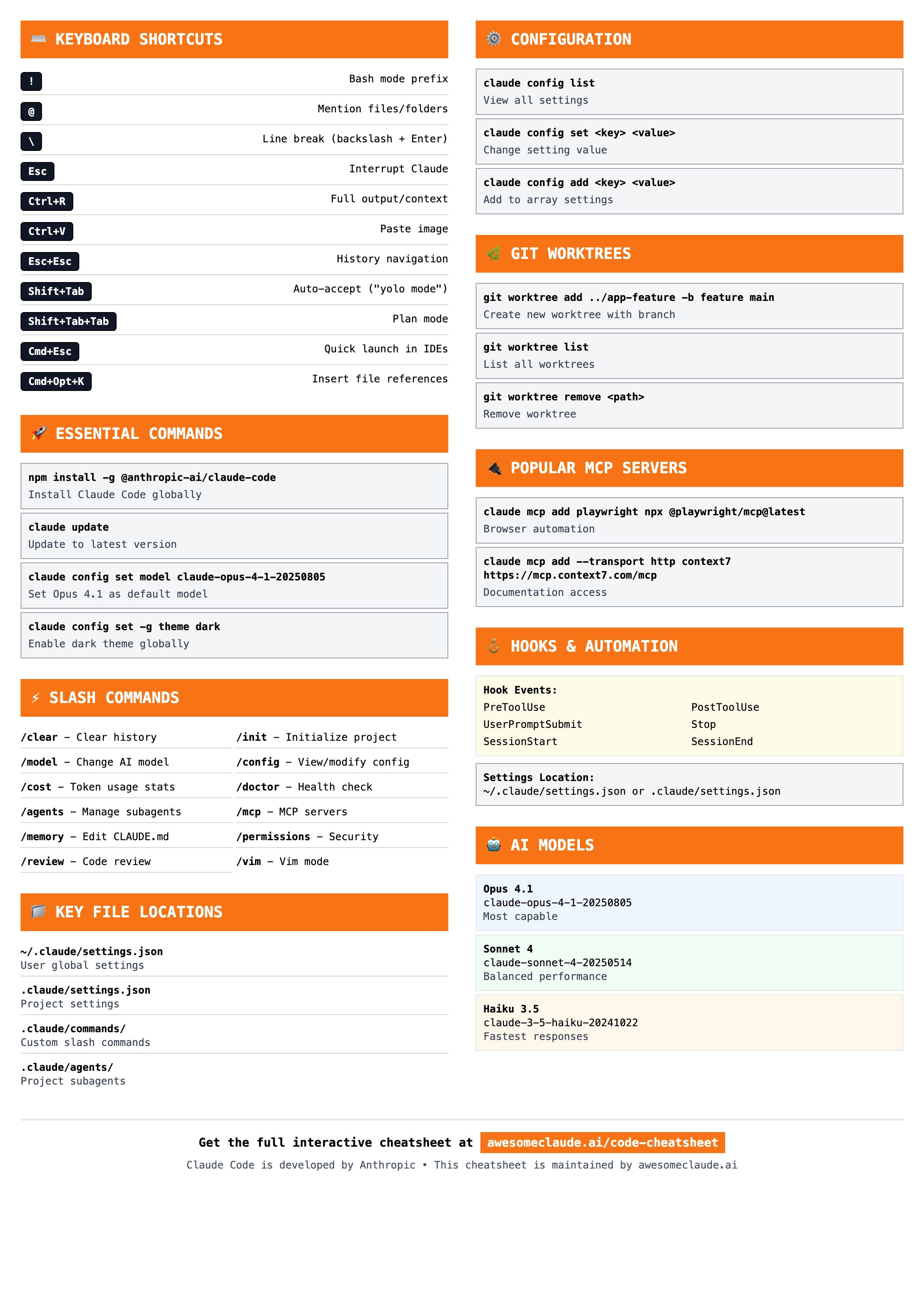

Claude Code Cheatsheet

Claude Code 的一些快捷键、常用命令、文件位置等,整理成了正好一张 A4 纸的 PDF。也有更完整的网页版。

最后

本周刊已在 GitHub 开源,欢迎 star。同时,如果你有好的内容,也欢迎投稿。如果你觉得周刊的内容不错,可以分享给你的朋友,让更多人了解到好的内容,对我也是一种认可和鼓励。(或许你也可以请我喝杯咖啡)

另外,我建了一个交流群,欢迎入群讨论或反馈,可以通过文章头部的联系邮箱私信我获得入群方式。

- 5

- 2

-

赞助

微信赞赏码

微信赞赏码

-

分享