猫鱼周刊 vol. 063 自己煮饭

编辑

关于本刊

这是猫鱼周刊的第 64 期,本系列每周日更新,主要内容为每周收集内容的分享,同时发布在

博客:阿猫的博客-猫鱼周刊

RSS:猫鱼周刊

邮件订阅:猫鱼周刊

微信公众号:猫兄的和谐号列车

文章

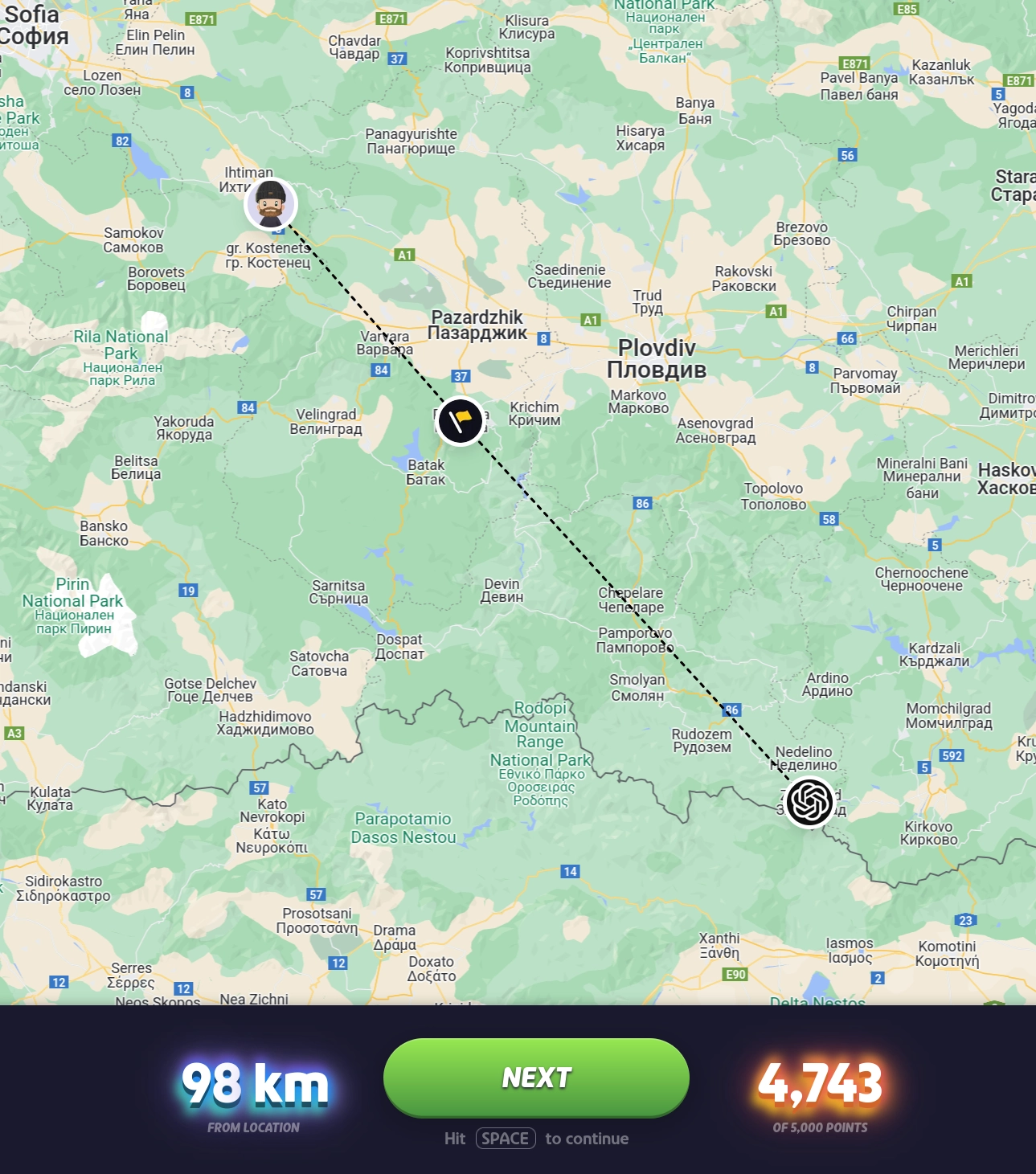

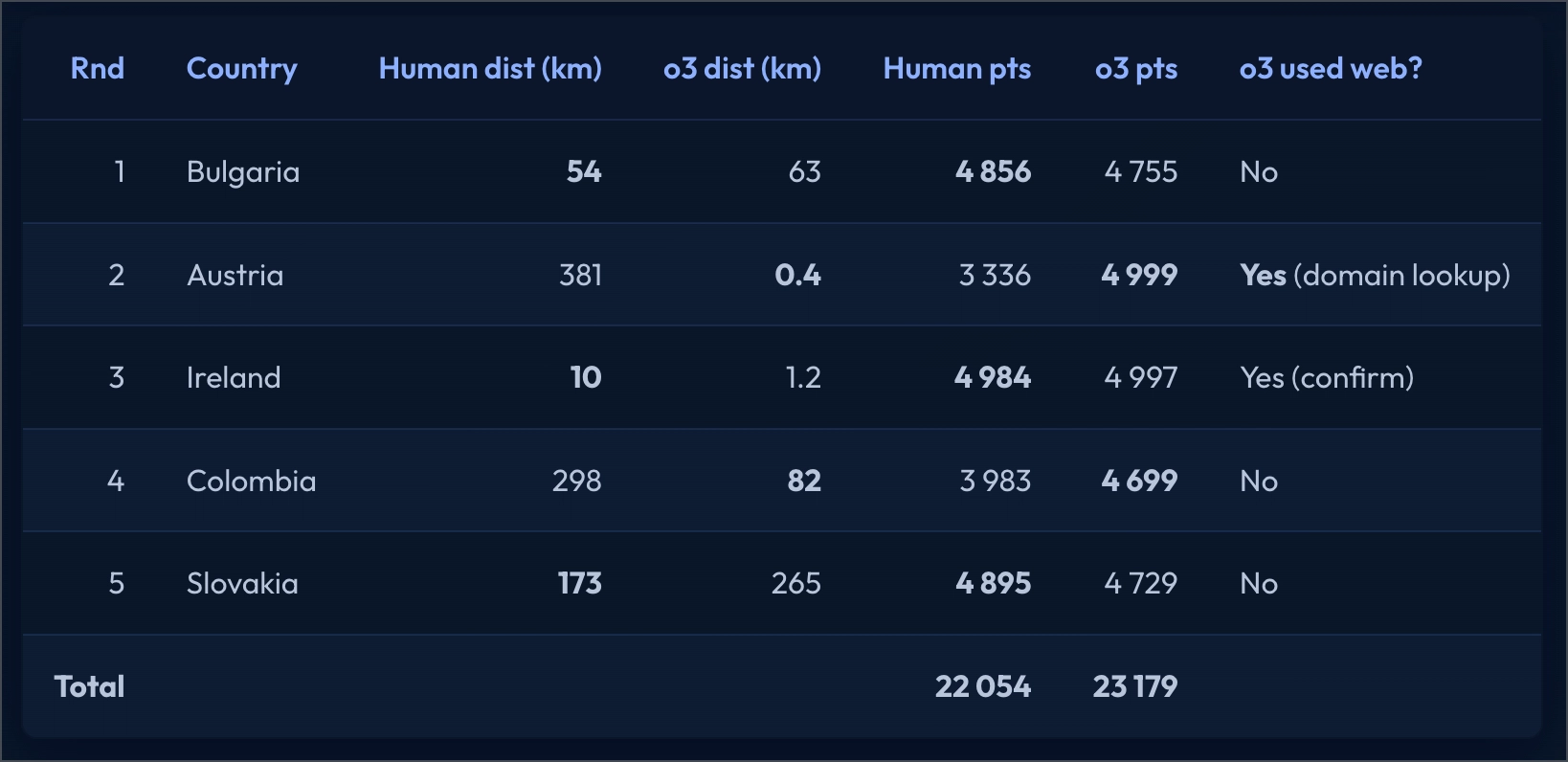

o3 击败了一位 Master 级别的 GeoGuessr 玩家——即使用假的 EXIF 数据也没用

互联网上有一群人,可以通过随意拍的一张街景照片,通过里面的蛛丝马迹(例如指示牌、建筑风格等等)迅速找到图片拍摄的地点,甚至能达到公里级别的误差。下面是一个例子:

有人尝试用 o3 去完成这个挑战,结果是 o3 的总分超过了人类的顶尖玩家,在精度上甚至达到了恐怖的水平。

我的第一想法是情报部门有福了,以往需要大量人力物力去从某张模糊的图片中找到蛛丝马迹定位图片的位置,现在只需要一个大模型就能做到同样的事。不过对于这类严肃的应用,找到更多证据佐证,形成闭环的证据链,才是实际工作上的难点。

另一个想法是,在看 Linus Tech Tips 的视频时,会发现他们会对拍到员工住宅外街景的地方都细心地打上模糊,当时他就解释过,是为了防止别有用心的人猜出他们的地址。如今不需要 Geoguessr 这类人就能做到这样的事,所以我们在互联网上最好还是不要发布可能会泄漏自己家庭地址等的照片为妙。

语言里的行星节律和神话残响

很有意思的语言学文章!在学英语的时候就隐约觉得这个星期几应该是跟行星有点关系,但是在读书阶段去考究这些问题,只会被批「你研究这些没用,背就是了」。说实话,如果当时学星期几的时候,英语老师讲一下这个引子,将会是很有趣的一节课。

在 LLM 之前,其实有过计算语言学和自然语言处理两个学科,是计算机科学和语言的交叉学科,他俩的重叠有点大,所以经常也被混为一谈。之前普遍认为做 NLP 的人,如果也懂点语言,对研究是会有帮助的,所以当时我也学过一些小语种,我本身对语言也有一定的兴趣。

原本我以为作者应该是文科生,博客内容都是思考、评论向的,还有语言学这类文章,没想到居然也是软件工程的(via /about),有点出乎意料。

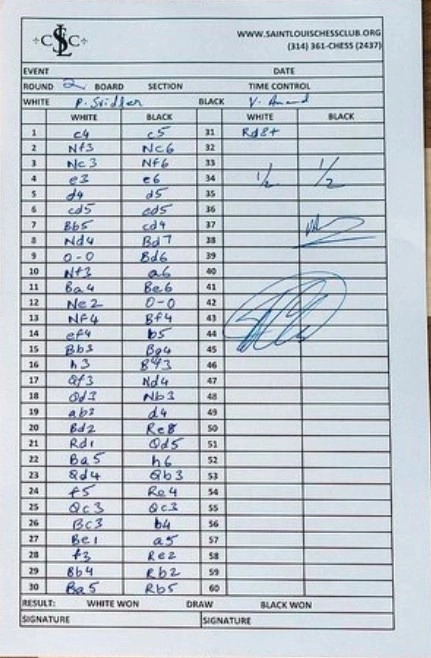

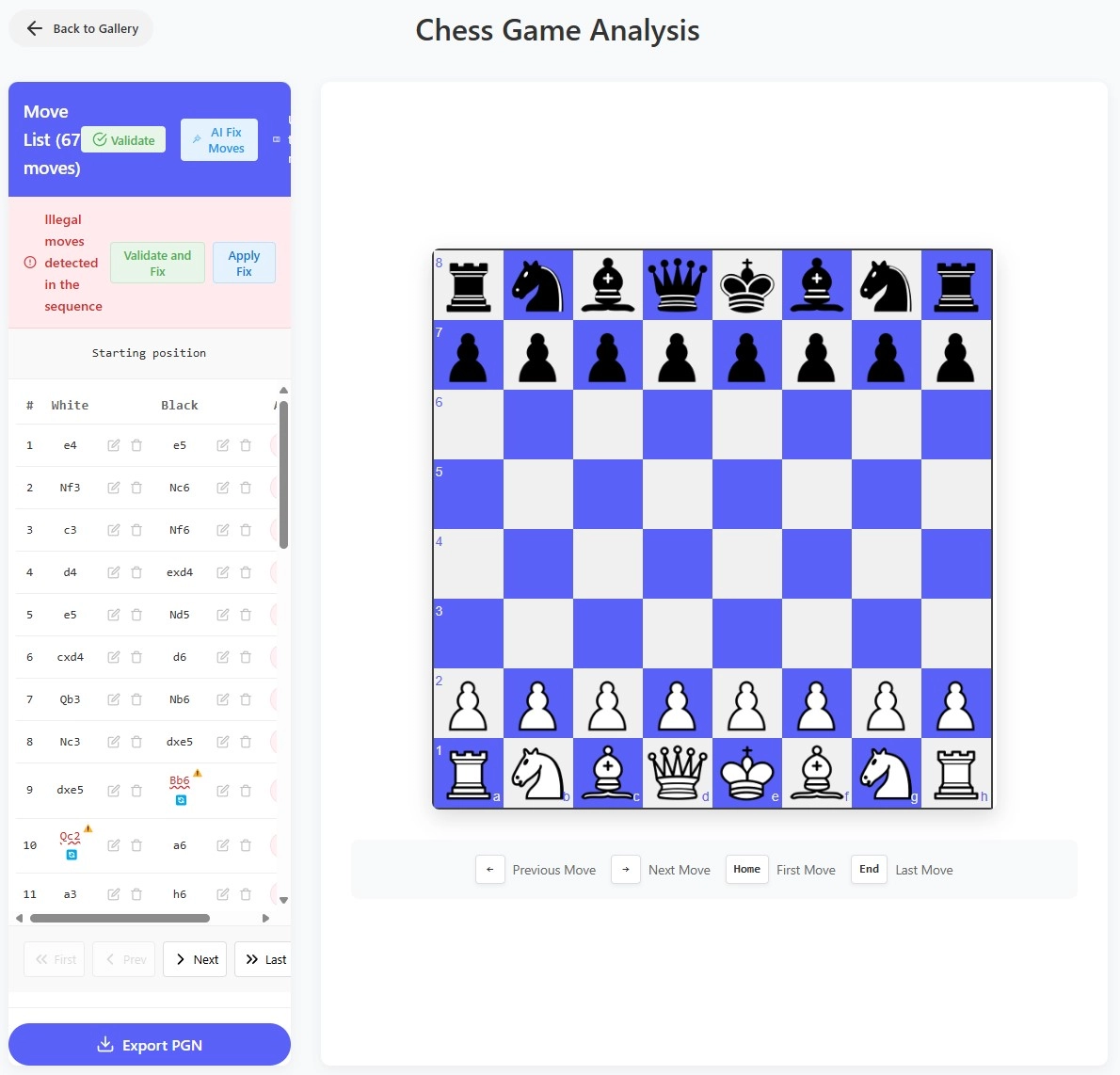

我用识别病历的 AI 模型,打造了手写国际象棋棋谱的

作者利用识别手写的医学笔记的模型,改造成识别手写国际象棋棋谱,并加上了自动纠正等功能。可以在 chess-notation.com免费使用。

本来这个应该放去工具/网站栏目,但是这个作者的故事真的值得说道,所以放在这里讲。这个项目的动机是:

我的儿子经常参加象棋比赛,积攒了很多纸质棋谱,有的已经模糊或不完整。手动录入非常耗时。这个工具让我们几秒钟内就能保存和分享整盘对局。

作者主要是做 AI 在医学上的应用的,他之前做的免费的乳腺癌检测也很出名(链接),还有史上首个免费使用的器官和肿瘤分割云服务(链接)。之前作者的作品都很硬核,专业性质很强,这个项目倒是展示了「杀鸡用牛刀」的威力,解决一些 everyday life 的问题。

想法

猫鱼周刊名字的来源

有收到读者的邮件,以为我的名字叫「猫鱼」,才想起来从来没有提到过周刊名字的来源,趁机会稍微写写。

首先呢我叫「阿猫」,我比较喜欢猫,也有点希望自己是一只猫,这个就不细说。鱼呢,则是因为当时我很向往「摸鱼」这种 vibe,有点像「看闲书」的感觉,我读书的时候就很喜欢上课看闲书,我觉得这是扩充思维多样性的关键。如果你是比较久的读者,会发现周刊的内容一开始很多技术方向的,后来逐渐有更多花样的内容。另外呢,「猫鱼」也是猫的零食吧,我是轻轻松松地写,满足我的表达欲,也希望读者轻轻松松地读,不需要刻意追求获得什么。

说到「刻意追求」,其实刚开始写的时候,我会很关注阅读量,时不时刷新一下,看到有增长会比较激动,后来渐渐对这个数字没什么感觉了,可能一两周才去看一次。在写的过程中,有一些平台收录了我的 RSS 链接,也给我带来了不少增长,微信公众号的也偶尔会踩中推荐逻辑带来一些流量,另外最近也发现 Folo 上居然也有不少阅读,读者互动也多了一些。由于周刊在我自己的博客、Quaily还有微信公众号三个地方发布,还有一些通过 RSS 阅读的朋友,所以其实我从来没有核算过每期实际的阅读量,感觉上来说,一般每期在一千内,好一点的可以去到两三千的样子,如果你在这里面,而且读完有种读书的时候上课藏在抽屉里看了一期杂志的那种感觉,那恭喜你体验到了「猫鱼周刊」的核心价值。

自己煮饭

本来在我自己的备忘录里有个 CancerLog 的主题,专门记录治疗过程的,这个后续也许会整理一下再发出来,煮饭这个事情算是近期比较核心的内容,所以先抽出来讲。

由于要做碘 131,一段时间内要无碘饮食,所以这段时间都是自己煮饭。一般流程就是决定吃什么、买菜、备菜烹饪、洗碗这么几个步骤。整套流程下来,其实很费时间精力,但是熟练之后进步会很大,一开始我要花两个小时左右备菜和炒菜,到现在一个小时就能开饭。这里我分享几个 tips:

- 买菜看清楚生产日期。有的平台基本不卖非本日生产的生鲜(例如盒马),偶尔有这种情况的时候,会注明「昨日生产」;而有的平台(例如小象超市)则会比较迷惑性地写「x 月 x 日生产」,实际上是两到三天前。我主要买盒马和小象比较多,线下的话会去钱大妈。总的来说,盒马的质量会比较好(尤其是水果和肉类),配送慢一点;小象超市实惠一点,起送价也低,配送快;钱大妈倒是便宜和新鲜都占了,下班顺路会去买,不过选择会少一点。

- 没什么精力的时候,「一镬熟」会是很好的解决方案。两个核心厨具:煮锅和空气炸锅。煮锅的话,牛肉粿条这种就很快,牛肉、粿条、青菜烫一下就能吃。空气炸锅也很方便,最重要的是不需要洗碗,用一次性锡盘烤熟就能吃,有大量空气炸锅食谱,可以吃很多天不重样。

- 如果你是比较洁癖的人,厚一点的一次性手套会帮大忙。在备菜煮菜的过程中,比较洁癖的我经常反复洗手,很麻烦。但是戴厚的一次性手套(不是那种平时吃外卖送的薄手套)就能省去这个麻烦,只要不碰脏东西就不用一直洗手擦手循环,事后清洁一下用具就行(反正碗最后都要洗)。

煮饭比外卖是要多花点时间精力,但是真的很省钱,而且健康很多。由于需要无碘,我基本吃的都是新鲜的肉和蔬菜,不能吃精加工食物。新鲜肉的口感和味道都是外卖吃的冷冻肉、合成肉、预制菜无法比拟的。

有时候想吃什么很麻烦,翻小红书又很费时间,我会用这段时间我在开发的「食咩」App 来帮忙,它有一个转盘可以帮我决定吃什么,也可以直接输入菜名来获得对应的食谱。如果你对它感兴趣,可以在 App Store 搜索「食咩」或者通过下面的链接下载使用,目前完全免费。

项目

gguf-parser-go

一个可以查看模型 metadata 和估计内存使用量的工具。之前一直没搞懂模型的内存需求怎么计算,一般都是靠参数量粗估,实际能不能跑还是靠试,这个工具提供了比较精准的估计。

InputSourcePro

一直在用的输入法自动切换/指示工具,最近开源了,支持一下。

感觉很多这类工具,只有几个出路:

- 商业化很成功,转成收费,买断或者订阅制盈利

- 反响平平,作者弃坑

- 不温不火,作者为爱发电,或转向开源

很欣喜看到它走向开源,如果作者实在没有精力维护或者产品确实没法变成付费,开源的方式能让它走得更远。

最后

本周刊已在 GitHub 开源,欢迎 star。同时,如果你有好的内容,也欢迎投稿。如果你觉得周刊的内容不错,可以分享给你的朋友,让更多人了解到好的内容,对我也是一种认可和鼓励。(或许你也可以请我喝杯咖啡)

另外,我建了一个交流群,欢迎入群讨论或反馈,可以通过文章头部的联系邮箱私信我获得入群方式。

- 2

- 1

-

赞助

微信赞赏码

微信赞赏码

-

分享